中國是世界上最早的農作物發源地之一。早在5000年以前,居住在黃河流域的中國人就已經學會了種麥。古老的中國,無疑是面食文化的發祥地。幾千年來,看起來樸實無華的面食,卻滲透在國人生活的每一個角落。

俗話說:“碗中天地寬,面里扭乾坤”。在中國飲食文化的長河中,面條最早可追溯至數千年前,從新石器時代那模糊的起源,到東漢時期有了較為明確的文字記載,再到元明清時期的全面發展與繁榮,其種類多得超乎想象,制作工藝更是繁復多樣。從西北戈壁的蘭州拉面到江南水鄉的奧灶面,每一碗面都是一方水土的文化注腳。

在淮北,一碗燙面便是這座城市最鮮活的文化注腳。作為皖北飲食文化的活態見證,這道誕生于黃淮平原的傳統面食,正以獨特的口感和深厚的歷史底蘊,成為淮北人舌尖上的“鄉愁密碼”。

淮北燙面的雛形可追溯至唐代貞觀年間。彼時勤勞的農人將面團壓制成薄片晾曬,制成便于攜帶的“速食面坯”,這種智慧隨漕運傳至四方。至明代,隨著豫魯移民技藝交融與本地物產結合,燙面工藝臻于成熟。萬歷《宿州志》載“沸水沃面,搟切如銀絲”,印證其十六世紀已形成獨特技法。

淮北燙面的獨特風味,源自這片土地的慷慨饋贈。地處北緯33°黃金小麥帶的淮北,弱堿性土壤與充足日照孕育出優質高筋小麥,成為燙面的靈魂原料。小麥富含的蛋白質賦予面條天然筋道,而傳承百年的制作工藝,則讓這份麥香發揮到極致。

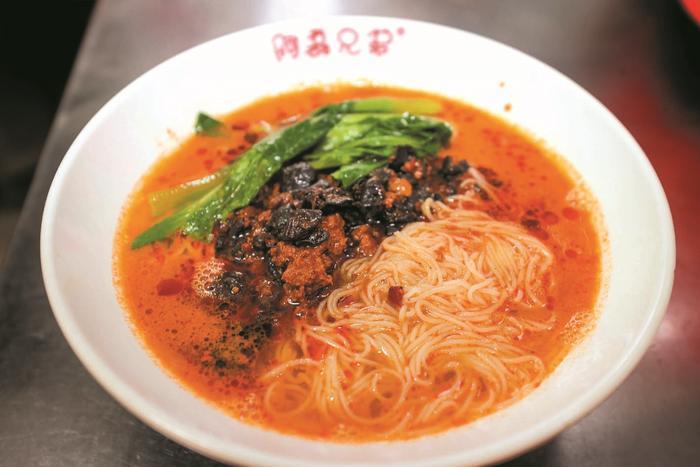

清晨,街巷各處的燙面店早已亮出燈火。骨湯在大鍋中咕嘟翻滾,牛骨、雞肉與秘制香料混合,熬出醇厚奶白的湯底。吸飽湯汁的面條爽滑勁道,撒上青翠香菜,配上剛出爐的燒餅,熱辣鮮香在舌尖碰撞,從胃里暖到心頭。“每天去集市挑選上等的大骨頭,這樣熬出來的湯才有味。”大峻燙面店的李師傅揭開鍋蓋,熱氣裹挾著肉香撲面而來,“老湯越熬越醇,就像咱們淮北人對傳統的堅守。”

汆燙的時間也需嚴格把控,多一分則爛,少一分則生。這種精準到秒的火候把控,全憑師傅們日積月累的手感經驗。辣油的制作同樣蘊含匠心。選用當地產的朝天椒,手工搗碎后與菜籽油按祖傳比例調和,在特定溫度下慢慢熬制。各家店鋪的辣油配方都是不傳之秘,有的加入十幾種香料,有的則堅持最簡單的組合。這種對細節的極致追求,體現了淮北飲食文化中“大味至淡”的哲學智慧。正如老食客們所說:“最好的辣油不是最辣的,而是能讓湯的鮮味更上一層樓的。”

淮北的燙面館,大多沒有豪華的裝修,更多是蒼蠅小館。幾平方米的空間,擺滿了桌子和凳子,顯得有些擁擠。墻上或許掛著幾幅簡單的菜單,字跡因年月而變得有些模糊,卻絲毫不影響食客們的熱情。價格也十分親民,幾元、十幾元不等,無論是奔波的、閑適的,還是饞嘴的,都能在這里找到味蕾慰藉。

店里,店主熟練地扯面、燙制、淋上辣油,動作行云流水。食客們端起碗,先喝一口鮮香的湯頭,感受辣油的辛香在舌尖綻放;再夾起細若琴弦的面條,麥香隨著咀嚼在口中散開,佐以榨菜的脆爽、鹵蛋的綿密,構成層次豐富的味覺盛宴。“在外地最想念這口湯頭,一喝就知道是家鄉味。”市民王先生每周都會帶孩子來吃,“這不僅是碗面,更是老一輩傳下來的記憶。”一碗面承載著童年記憶、成長足跡和對故鄉的牽掛。這份跨越時空的情感紐帶,讓燙面成為淮北人心中無可替代的鄉情寄托。

如今,這道傳統美食正經歷著傳承與創新的蛻變。淮北旭源食品有限公司通過現代化工藝,推出沖泡型燙面,2024年銷售額突破2000萬元。這些帶著家鄉味道的速食產品,走進全國各地,讓他鄉的淮北人隨時能品嘗到記憶中的味道。

正如《舌尖上的中國》所言:“味道,已經在漫長的時光中和故土、鄉親、念舊等情感混合在一起,才下舌尖,又上心間。”淮北燙面,正是這樣一碗飽含土地溫度、文化厚度與情感濃度的面食,讓每一個品嘗過的人,都記住了淮北的獨特味道。

見習記者 陳倩 攝影記者 陳文驍 馮樹風